Das vorige Wirtschaftsjahr ist lange vorbei, und die Jahresabschlüsse sollten jetzt oder in den nächsten Wochen auf den Betrieben vorliegen. Da die Buchführung Kosten in vierstelliger Höhe verursacht, dürfte der Jahresabschluss das teuerste Buch im Regal sein. Entsprechend intensiv sollte er für die Betriebsführung genutzt werden.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation anhand von Kennzahlen ist ein wichtiger Bereich des betrieblichen Controllings. Fundierte Aussagen sind aber nur möglich, wenn die Auswertungen kontinuierlich Jahr für Jahr erfolgen. Einerseits stehen dann mehrjährige Durchschnittszahlen für die Interpretation zur Verfügung. Andererseits lassen sich auf diese Weise Tendenzen und Entwicklungen erkennen. Die Analyse gliedert sich in die Bereiche Rentabilität, Stabilität und Liquidität. Die nachfolgend beschriebenen Kenngrößen stehen beispielhaft für eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten.

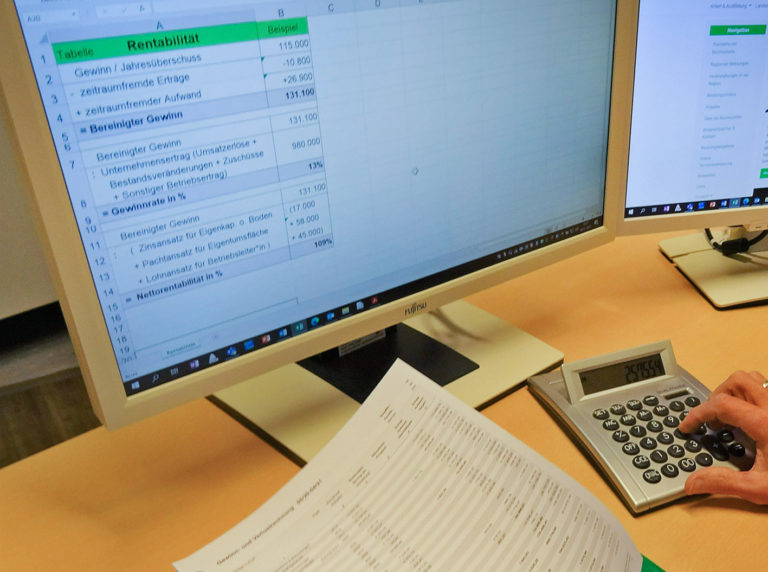

Wie hoch ist die Rentabilität?

Rentabel hat unser Beispielbetrieb gewirtschaftet, wenn die Erträge größer als die Aufwendungen waren, wenn also ein Gewinn erwirtschaftet wurde (siehe Tabelle). Um Einflüsse auszuschließen, die nicht unmittelbar mit der landwirtschaftlichen Produktion zu tun haben, erfolgt eine Bereinigung um die zeitraumfremden Erträge und Aufwendungen. Dies können beispielsweise stille Reserven sein, die aufgedeckt werden, wenn eine Maschine in Zahlung gegeben wird: Ist der Verkaufserlös höher als der aktuelle Buchwert, so wird der Differenzbetrag als zeitraumfremder Ertrag in die Gewinn- und Verlustrechnung gebucht. „Zeitraumfremd“ heißt dieser Ertrag, da in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren die Abschreibungen für diese Maschine zu hoch angesetzt waren. In den Vorjahren hätte der Gewinn also höher ausgewiesen werden müssen.

Ein Beispiel für zeitraumfremden Aufwand ist bei pauschalierenden Betrieben die gezahlte Umsatzsteuer auf Investitionen (genannt Vorsteuer). Steuerlich darf nur der Nettobetrag in die Bilanz aufgenommen und über die Nutzungsdauer abgeschrieben, also verteilt werden. Die Vorsteuer mindert in voller Höhe den Gewinn im Jahr der Anschaffung. Da keine Verteilung über die Nutzungsdauer erfolgt, wird die Vorsteuer als zeitraumfremd verbucht. Weiterhin gehören Sonderabschreibungen in diesen zeitraumfremden Bereich. Der bereinigte Gewinn stellt nach diesen Korrekturen das Ergebnis der eigentlichen landwirtschaftlichen Produktion dar.

Die absolute Höhe des Gewinns ist wenig aussagekräftig. Hier hilft ein Vergleich mit den Vorjahresergebnissen. Nur so kann beurteilt werden, ob das Wirtschaftsjahr gut, durchschnittlich oder schlecht war. In jedem Fall sollte der Gewinn ausreichen, um alle Entnahmen zu decken, also unter anderem Lebenshaltung, Altenteil, private Steuer und private Versicherungen. Außerdem sollte zumindest ein Teil der Tilgung vom Gewinn bezahlt werden können, um nicht die gesamten Abschreibungen hierfür zu verbrauchen.

Was sagt die Gewinnrate aus?

Relativzahlen ermöglichen auch einen Vergleich mit anderen Betrieben. So gibt die Gewinnrate Auskunft darüber, welchen relativen Anteil der bereinigte Gewinn am Unternehmensertrag hat. Im Klartext: Wie viele Cent sind von jedem Euro Umsatz als Gewinn übriggeblieben? Der Vergleich von Gewinnraten ist allerdings nur sinnvoll, wenn es sich um eine Gruppe von Einzelunternehmen mit gleicher Produktionsrichtung handelt. Denn die Werte schwanken von zirka 10 bis 30 %, wobei sich Veredelungsbetriebe strukturell bedingt eher im unteren Bereich der Spanne bewegen, Futterbau- und Marktfruchtbetriebe sollten in der oberen Hälfte der Spanne liegen.

Setzt man den bereinigten Gewinn ins Verhältnis zur Summe aus Lohnansatz des Betriebsleiters (und gegebenenfalls weiterer nicht entlohnter Familienarbeitskräfte) plus einem ortsüblichen Pachtansatz für die Eigentumsfläche und einem Zinsansatz für das Eigenkapital (ohne Bodenwert, da dieser über den Pachtansatz berücksichtigt ist), errechnet sich die Kennzahl „Nettorentabilität“. Sie stellt einen Soll-Ist-Vergleich dar, denn sie zeigt, inwieweit Wunsch und Wirklichkeit übereinstimmen. Der Wunsch sind hierbei die angestrebten Entlohnungen der betriebseigenen Faktoren Arbeit, Boden und Kapital. Die Wirklichkeit ist der erzielte Gewinn, aus dem diese drei Faktoren noch zu entlohnen sind. Im Beispielbetrieb werden die angestrebten Ansätze zu 109 % erreicht – das ist gut. Eine Entlohnung des unternehmerischen Risikos findet statt, wenn die Nettorentabilität größer als 100 % ist.

Werden Personengesellschaften in einen Vergleich einbezogen, können wesentliche Bilanzpositionen und Erfolgspositionen in den Sonderbilanzen der Gesellschafter stehen. Hier wäre eine vorherige Konsolidierung (Zusammenfassung) der Bilanzen notwendig, um die Aussagekraft der Kennzahlen zu verbessern und den Vergleich mit Einzelunternehmen zu ermöglichen. Im zweiten Teil der Analyse wird die Stabilität sowie die Liquidität betrachtet.